寒冬悄至,电光师生的科研激情依然不减,恰如这冬日里的骄阳。11月28日晚7时,电光制造团队党支部组织全体研究生在明故宫15-522教室举办了冬天里的第一次科技前沿读书会,同时,这也是本年度第三期科技前沿读书会。会议由刘富玺博士主持,焦晨、晁龙、刘洋、葛梦醒博士与会并给予指导。

本次读书会由刘富玺博士主持并致开幕词,他强调了召开读书会的重要意义,并鼓励大家积极参与、畅所欲言,同时表达了希望大家通过读书会活动能够有所收获的美好期望。

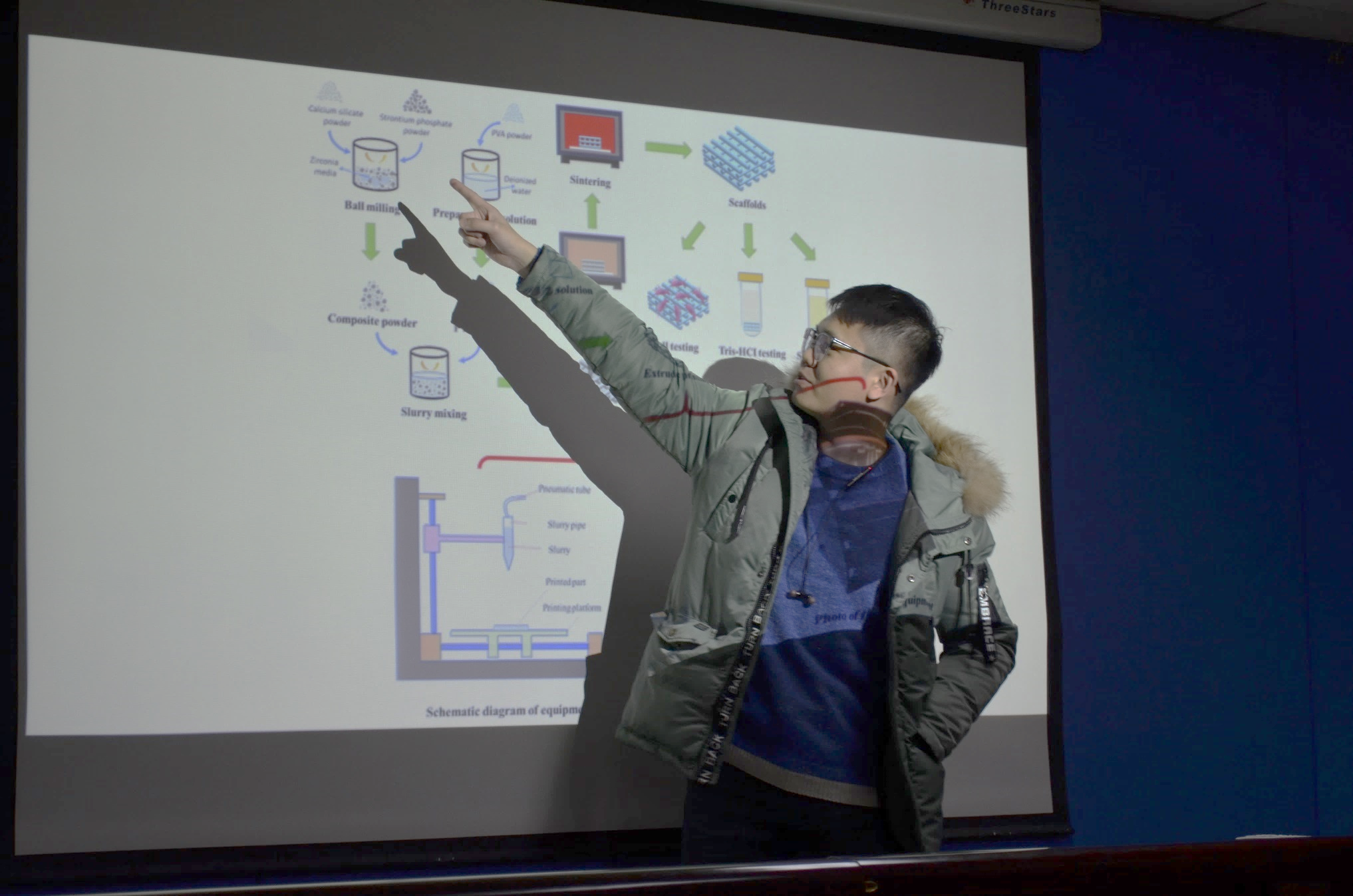

首先,特邀嘉宾邹安超为大家分享了自己近期发表的一篇学术论文,主要内容是通过在硅酸钙中掺杂磷酸锶的方式改善硅酸钙陶瓷支架降解速度过快的问题,研究表明随着磷酸锶掺杂量的增加,生物陶瓷支架的降解情况得到了显著改善,细胞粘附性明显提高,成骨分化能力也得到了增强。同时,邹安超还为大家分享了实验过程中成功的经验和失败的教训,论文撰写的方法和技巧,丰富的内容让大家受益匪浅。

紧接着,陈志斌为大家细致而不失生动的讲解了一种新型移动电弧高速电火花铣削工艺,这种加工方法可以连续去除工件材料,且无放电间隔,还可以实现高的材料去除率和更低的电极磨损。极小的放电间隙可以产生持续电弧,工具电极高速转动,带动电弧形快速运动,使电弧相对均匀的作用在工件表面,形成宽而浅的扁凹坑,而不是典型的深凹坑,提高了加工效率,同时降低了工具电极的损耗。

随后,穆宏鹏分享了一种采用微电流电火花加工改善钛合金表面性能的加工方法,论文创新点在于采用在工作介质中添加钛粉方法,可以使钛合金表面拥有更好的生物相容性,并且有效地抑制了材料表面微裂纹的产生,同时提升了加工表面亲水性。而后基于文章中的观点,穆宏鹏建设性地提出了可以研究雾化烧蚀处理后的材料表面生物相容性与亲水性等生化性能,以探索电火花烧蚀工艺更宽广的应用范围。

吴海东分享了一篇关于多材料增材制造的综述,介绍了DIM、FDM、SLA以及DLP等多种增材制造工艺,还介绍了增材制造技术在医学、软机器人以及电子工业等多个领域的应用,而后焦晨博士基于自己的研究方向,补充了一些增材制造技术的最新研究进展,丰富了大家对增材制造技术的认知。

周顺程分享了一篇有关电火花加工的综述,介绍了干式、湿式以及近湿式电火花加工方式各自的特点以及互相之间的联系,除此之外,还介绍了混粉干式加工、磁场辅助电火花加工以及超声辅助电火花加工等新工艺。

何杨东分享了添加剂对碱性锌酸盐电解质中锌电化学沉积行为的影响,实验采用循环伏安法与交流阻抗技术,研究了添加剂A和B各自的作用效果以及两种添加剂的协同效果,发现当两种添加剂协同作用时效果最好。

郭闯闯分享了数值模拟与计算机算法的相关知识,并重点介绍了利用仿生算法对电子芯片温度场进行优化的过程,还介绍了ANSYS软件的APDL平台,最后总结到仿真过程将会朝着自动化、智能化的方向发展,并预测对于科研人员而言仿真软件的使用门槛可能会回归原来的一个高门槛状态,以适应日益复杂的多物化场耦合研究对象。

张子凡分享了一种基于机器学习的激光熔融过程粉床的实时监测技术,采用机器学习的方法,建立一种CNN模型,这种模型可以有效预测熔覆层质量、连续性以及加工时间,并提出机器学习、在线检测、机器视觉等先进技术可以更广泛的应用在增材制造方过程,以探究并完善增材制造工艺的冶金过程机理,优化成型工艺,改善成型缺陷,推动产业新发展。

汪杰坤分享了圆柱形针类、圆矩形针类和翼形针类三种形状的通道散热性能分析,研究发现在散热性能方面,圆矩形最好,翼形次之,圆柱形最差,同时解释了圆矩形性能最好的原因是针间形成涡流,加强了散热。

至此,本次读书会的分享全部结束,过程中大家表现积极,活动氛围良好。上台分享的人将自己最精华的读书收获毫无保留地分享给大家,台下聆听的人则跟随着分享者的思绪深入思考,同时台上台下交流互动,在这个双向的过程中,年轻的思想相互碰撞,灵感的火花闪现。

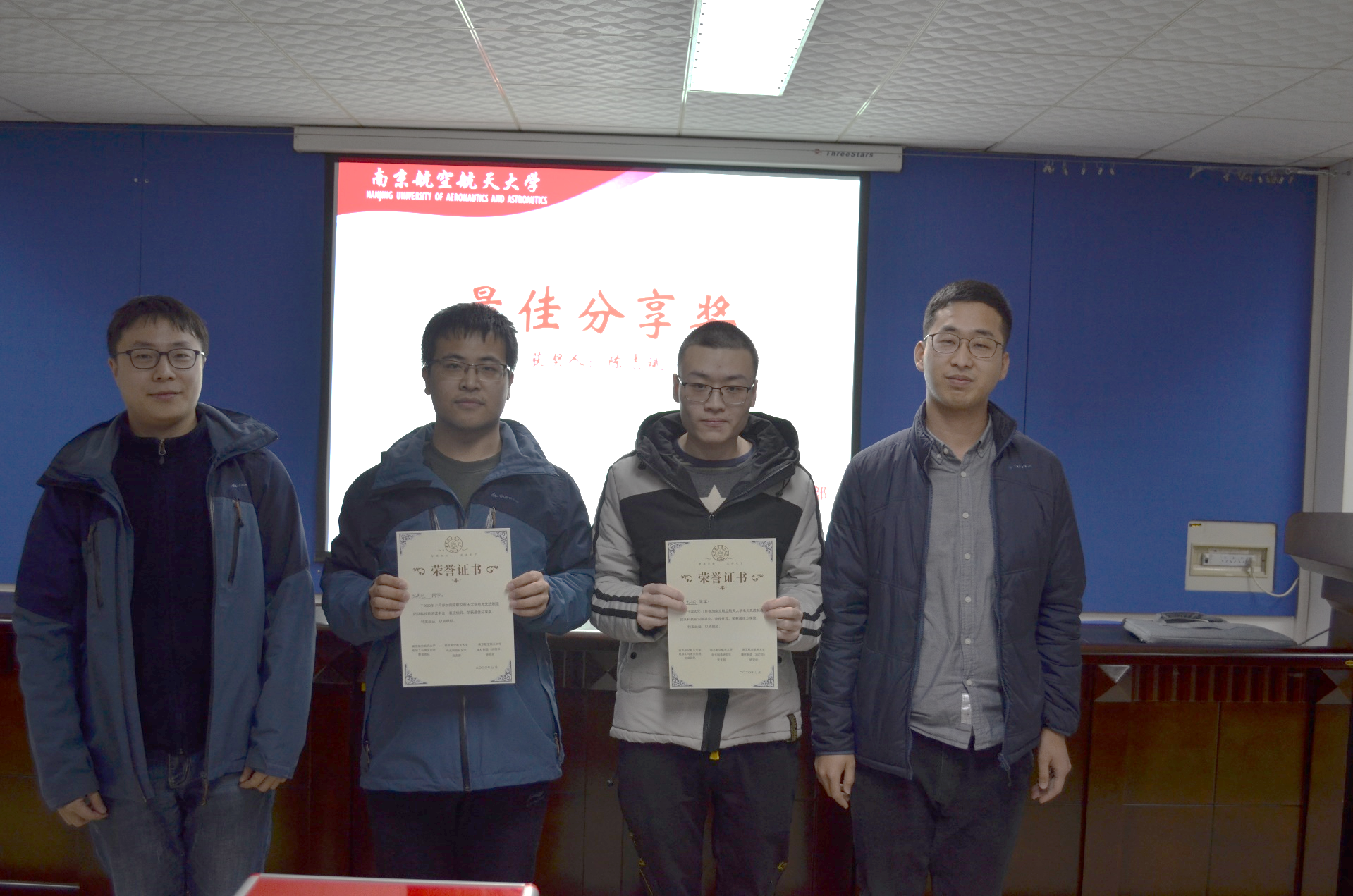

最后通过线上投票的方式选出了本次科技前沿读书会的最佳分享奖,陈志斌同学以高质量的内容、条理清晰地讲解,获得了大家的一致认可,荣获最佳分享奖。会议最后,由党支部书记焦晨和主持人刘富玺博士为本次获奖者陈志斌以及上期获奖者张寒旭颁发荣誉证书。

编辑:何志静 郭闯闯